Estrattivismo e spopolamento: contro la città trapezoidale

Secondo la classifica della piattaforma Airbnb, azienda californiana leader nel settore degli affitti brevi, Palermo è tra le 25 mete mondiali più trendy del 2025. Prima nell’estate post-pandemia, poi negli anni seguenti a causa anche della sempre crescente instabilità politica nel Mediterraneo, il capoluogo siciliano ha visto schizzare alle stelle le richieste di pernottamento – insieme al prezzo medio degli affitti, dei generi alimentari e dei beni di consumo. Il ritornello che ha accompagnato queste trasformazioni è sempre lo stesso: bisogna essere grati al turismo e allo “sviluppo” che ne consegue. Ma la crescente centralità del capoluogo – e della Sicilia tutta – all’interno dei circuiti del turismo rappresenta davvero la panacea di tutti i mali?

Estrattivismo e spopolamento: contro la città trapezoidale

In una calda serata di metà ottobre 2023, “Marina, la fontana danzante” emetteva i suoi primi zampilli a suon di musica e giochi di luce, nascondendo alla vista il mare del porticciolo della Cala. Una grande cerimonia alla presenza del presidente Mattarella e del nuovo sindaco Roberto Lagalla inaugurava il Marina Yachting, il cosiddetto “molo trapezoidale”. Si tratta di un’operazione di rigenerazione urbana costata 30 milioni di euro e mai vista dal secondo dopoguerra, secondo l’autorità portuale. A pochi metri da una banchina pronta ad accogliere fino a 13 yacht da 70 metri, si moltiplicavano locali, pub e ristoranti tra i più in voga della città. Un luogo progettato per il consumo e attrattivo per una precisa fascia di visitatori che vorrebbero Palermo servita – letteralmente – su un piatto d’argento.

Tuttavia, la Palermo da sbranare deve accontentare anche avventori con meno pretese e grandi appetiti solleticati dai social network e dal marketing territoriale. Il ruolo del cibo nella trasformazione della città è innegabile e sempre più evidente, soprattutto nelle vie più importanti del centro storico.

La foodification in tutte le sue sfaccettature è un segnale lampante di un processo già in atto e che accelera vertiginosamente, volto a trasformare il centro di Palermo secondo i dettami del turismo di massa, europeo e globale. Lo spettacolo è già ben visibile zigzagando tra i tavolini di via Maqueda, tra un’arancina al pistacchio e un Limoncello Spritz, tra ostentazioni grottesche e un cibo sempre più scadente, sempre più caro e sempre più affine ai palati internazionali.

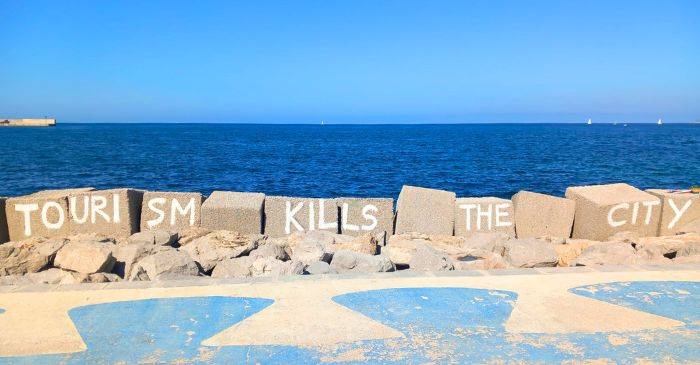

Parafrasando l’iscrizione sulla fontana del palazzo pretorio collegata al Genio di Palermo, il genius loci della città, potremmo dire che il turismo divora la città dal suo interno per nutrire gli “estranei”: Panormus conca aurea, suos devorat, alienos nutrit.

Nello stesso anno, paradossalmente, secondo il Rapporto sulla qualità della vita nelle città della Commissione Ue 2023, Palermo era l’ultima in classifica su 107 centri in lizza (leggi il rapporto qui). In effetti, i (pochi) servizi per i residenti sono oggetto di continua e progressiva erosione, sia nei quartieri periferici che nelle vie più prossime all’itinerario arabo-normanno, con intere palazzine trasformate in case vacanza per i residenti temporanei, privatizzazione diffusa e malagestione del patrimonio culturale, sfratti ed espulsioni delle fasce popolari, ritenute ormai nient’altro che un ostacolo alla mercificazione del tessuto urbano.

Una contraddizione che si ingigantisce ulteriormente se si mettono in relazione questi dati con quanto avviene nel resto della Sicilia, soggetta incontrovertibilmente a fenomeni di desertificazione e siccità, emigrazione giovanile, spopolamento, chiusura delle strutture ospedaliere, carenza di infrastrutture essenziali.

Per analizzare questi processi di trasformazione nella loro complessità e per mettere in connessione ciò che accade nei centri urbani con la realtà delle aree interne e marginali, è fondamentale guardare a quello che accade nei territori siciliani a partire dalle loro specificità, facendo a meno di sovrapporli alle storie più note di Firenze, Venezia, Barcellona, Parigi e di altri contesti.

Parlare delle conseguenze del turismo in Sicilia oggi implica necessariamente prendere in considerazione l’esistenza di una forza centripeta che sta svuotando i territori siciliani dei propri abitanti, mentre ne sfrutta alcuni luoghi selezionati per trarre profitto. E’ il paradigma dell’estrattivismo all’interno della società capitalista, con il suo impatto devastante sul tessuto sociale e ambientale. Come si manifesta alle nostre latitudini? Con la collocazione della Sicilia tra le cosiddette zone di sacrificio, aree indispensabili per dare vita al modello estrattivo. Le zone di sacrificio sono funzionali all’estrattivismo in modo diverso rispetto ad altri territori, che invece rappresentano nodi finanziariamente avanzati, competitivi, produttivi. Le zone di sacrificio rappresentano il “rovescio della medaglia” dello sfruttamento all’osso dei luoghi. Per questo osserviamo una doppia tendenza che differenzia i centri urbani dalle altre aree. le coste siciliane e le principali città sono messe a profitto secondo il principio della funzionalizzazione in chiave turistica, per intercettare i flussi di capitale messi in moto dal turismo di massa verso una destinazione sicura e appetibile, in uno degli stati del G7 all’interno dello spazio Schengen. Un destino molto diverso tocca alle aree interne: i piccoli centri a economia prevalentemente agricola, vengono abbandonati, desertificati, mentre le terre ormai incolte vengono cedute alle compagnie energetiche per realizzare sterminati impianti fotovoltaici. Se in una fase prettamente industriale dell’economia capitalista le popolazioni venivano messe a valore, sfruttate, urbanizzate forzatamente, oggi esse sembrano superflue: vanno tolte di mezzo in modi differenti e più o meno brutali a seconda delle necessità del mercato di estrazione di risorse dalla terra.

In questa cornice, il turismo viene presentato come l’unica opportunità di riscatto per i territori siciliani perchè – conosciamo l’antifona – “abbiamo il sole, il mare, e potremmo vivere solo di questo”. Come in tanti hanno già capito, si tratta di un’illusione che determina un impoverimento complessivo, mentre la ricchezza attraversa i luoghi lasciando solo le briciole. Questo processo diviene palpabile soprattutto nei centri urbani soggetti all’overtourism nella forma più aggressiva – proprio Palermo ha avuto un innalzamento dei prezzi feroce nell’ultimo anno, superando Milano, Roma e Napoli sia per tasso di inflazione e rincari che per crescita di strutture ricettive e bed and breakfast.

Vi è un fattore che segue la trasformazione turistica. Esso potrebbe a prima vista apparire come un mero effetto collaterale della mutazione degli spazi urbani, ma ne è invece un elemento centrale e prioritario. Si tratta della necessità della sicurezza. Un’idea di “sicurezza” che riguarda poco gli abitanti del territorio, dal momento che consiste praticamente nell’espellere dalle piazze e dalle strade quelle soggettività conflittuali e difformi, appartenenti alle classi popolari e marginalizzate a vario titolo, tramite la privazione di questi stessi spazi, dei luoghi dell’abitare, di ritrovo e di comunità, di manifestazione, protesta e lotta, con l’obiettivo di trasformare quegli stessi spazi in epicentri di shopping turistico e aperitivi “tipici”.

Ne è un esempio ciò che sta avvenendo con l’introduzione delle zone rosse e del daspo urbano a Catania, già sperimentato in città come Bologna, Milano, Firenze, per “vietare la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne disporre l’allontanamento” dal centro storico tramite militarizzazione e controllo poliziesco.